নিটোল প্রত্যয়ে ভরা 'অপু'র একটি লিটল ম্যাগাজিনও ছিল!

অন্তত এমন একজন ছিলেন, যাঁর মনন-যাপনের মধ্যে রেনেসাঁ-সুলভ মহিমা কিছুটা হলেও উঁকি দিত

সৌমিত্র সেন

আমাদের রেনেসাঁ কবে শেষ হয়েছে, বা বলা ভাল, কাকে দিয়ে শেষ হয়েছে-- এ নিয়ে বিপুল চর্চা বঙ্গসমাজে বহু দিন থেকেই জারি।

একদল একটু মজা করে বলে থাকেন রেনেসাঁ একেবারেই রায়-বংশের ব্যাপার। রামমোহন রায় থেকে সত্যজিৎ রায়। কেউ একটু দ্বিমত পোষণ করেন। বলেন, হ্যাঁ, 'রায়' পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু সত্যজিৎ নয়, ওখানে বসবে 'অন্নদাশঙ্কর' নামটি। আর একদল বলেন, শেষ নামটি হওয়া উচিত নীরদ সি চৌধুরী। কেউ কেউ এমনকী, জ্যোতি বসুর নামও করে থাকেন! ইদানীং প্রণব মুখোপাধ্যায় নামটিও ভেসে ভেসে আসছে।

অনর্থক এই নাম-বিতর্কে না গিয়েও আজ পর্যন্ত অনায়াসে এ কথাটা বলা চলত যে, যাঁকে দিয়েই শেষ হোক আমাদের বঙ্গীয় (তথা ভারতীয়) রেনেসাঁ, ইদানীং অন্তত এমন একজন আমাদের মধ্যে ছিলেন, যাঁর মনন-যাপনের মধ্যে রেনেসাঁ-সুলভ মহিমা অন্তত কিছুটা হলেও উঁকি দিয়ে যেত, ছায়া ফেলত এক নিটোল বাঙালিয়ানা।

না, অনুমান করার জন্য কোনও পুরস্কার নেই।

তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাম্প্রতিক বাংলার এক অন্যতম সাংস্কৃতিক আইকন। তাঁর মৃত্যুতে শেষ হয়ে গেল একটা ঐতিহ্য।

ফিল্মের পাশাপাশি নাট্যক্ষেত্রেও সৌমিত্র সদা সচল। কিন্তু এই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মোটেই শুধু একজন অভিনেতা নন। সংস্কৃতিপ্রাণিত এই সৌমিত্র আকাশবাণীর একজন ঘোষক। বাচিক শিল্পীও। রবীন্দ্রনাথের ও জীবনানন্দের কয়েকটি কবিতা তাঁর কণ্ঠে অপূর্ব আতিথ্য পেয়েছে। এই সৌমিত্র স্বয়ং একজন কবিও। কবি হিসেবে তাঁর অর্জন কতটা, সেটা আমাদের বিচার্য নয়; কিন্তু তিনি যে তাঁর ব্যস্ত দৈনন্দিন থেকে বের করে কিছুটা সময় কবিতাকেও দিতে পেরেছিলেন, এটিই তাঁকে অন্য অনেকের চেয়ে আলাদা স্তরে তুলে দিয়েছিল। এই সৌমিত্র একজন চিত্রশিল্পীও।

এবং এই সৌমিত্র একজন পত্রিকা সম্পাদকও। একজন সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালিকে সাধারণত যে-যে প্যারামিটারে নিজের রুচি ও মননের পরীক্ষা দিতে হয়, লিটল ম্যাগাজিন তেমনই একটা জায়গা বলে মনে করা হয়।

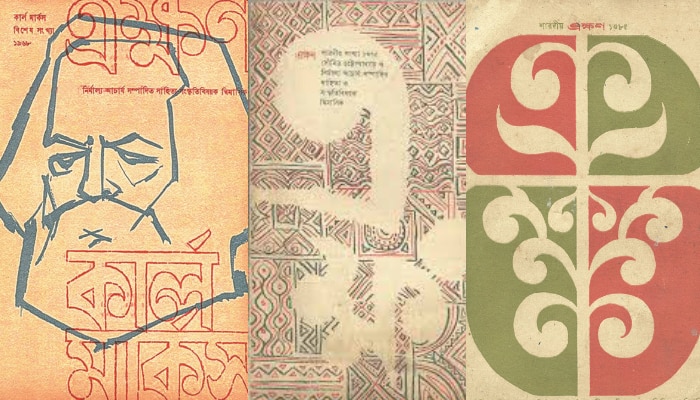

সেখানেও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। 'এক্ষণ' নামের একটি ছোট পত্রিকার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তাঁর। নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে যৌথ ভাবে তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সত্যজিৎ রায় অবশ্য এ ক্ষেত্রেও সৌমিত্রের অন্যতম প্রেরণা। পত্রিকা নিয়ে সঙ্কটে পড়া সৌমিত্রদের তিনি কঠিন সময়েও বিপুল উৎসাহ জুগিয়েছেন। এখানে, বলে রাখা যাক, পত্রিকাটির নাম স্বয়ং সত্যজিৎ-ই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এবং তিনি প্রচ্ছদে নব নব ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তুলে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই 'ভ্যালু অ্যাডিশন' করতেন। শুধু তাই নয়, 'এক্ষণ'-এ তাঁর বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্যও প্রকাশিত হয়েছিল। সব মিলিয়ে বাইশটি। এবং এ পত্রিকায় সিনেমা একটু বেশিই গুরুত্ব পেত। এ সবের একটা আলাদা আকর্ষণ পাঠকমহলে নিশ্চয়ই ছিল।

কিন্তু এ বাদ দিলেও 'এক্ষণ' নিজগুণেই পাঠকমনে ঠাঁই করে নিয়েছিল। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে এই পত্রিকার চলা শুরু। প্রথম সংখ্যাতেই ছিল ভবতোষ দত্ত, মৃণাল সেনের প্রবন্ধ, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে'র কবিতা (সৌমিত্রের নিজের কবিতাও)। 'এক্ষণ' প্রথম থেকেই নিজেকে অন্য পত্রিকার ভিড় থেকে আলাদা করে নিতে পেরেছিল। শুধু রসসাহিত্যের ওপর জোর না দিয়ে মননশীল সাহিত্যের দিকেই একটু ঝুঁকে ছিল সে। শুধু তাই-ই নয়, সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবও সে অনায়াসে নিজের ওপর ধারণ করে নিতে পেরেছিল।

পত্রিকার পুনর্মুদ্রণ বিভাগটি ছিল নজরে পড়ার মতো। সেখানে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ', অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাস্পীয় রথারোহীগিদের প্রতি উপদেশ', ব্য়োমকেশ মুস্তফীর 'বঙ্গীয় রঙ্গালয়' জাতীয় লেখা নতুন করে ছেপে পেশ করা হত পাঠকের দরবারে। এই বিভাগটি পত্রিকার মর্যাদা অনেকটাই বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল। আরও একটা কাজ 'এক্ষণ' করেছিল। পাশ্চাত্যের উত্তর আধুনিক দার্শনিকদের (দেরিদা, ফুকো, লাঁকা প্রমুখ) লেখাপত্রও তারা সহজ ভাষায় ছাপতে শুরু করেছিল। সমস্ত বিষয়টার মধ্যেই একটা মেধা ও মননের ছাপ ছিল। সেই বিশিষ্টতায় যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে সৌমিত্রেরও নিশ্চয়ই কিছু নিজস্ব দান ছিল।

'এক্ষণ' বেশ কিছু বিশেষ সংখ্যাও ছেপেছিল। শেক্সপিয়র, দান্তে, কার্ল মার্কসকে নিয়ে 'এক্ষণ'-এর সংখ্যাগুলি রীতিমতো 'কালেক্টর্স আইটেমে' পরিণত হয়েছিল। ৭৯টি সংখ্যা (অবশ্যই নিয়মিত নয় এবং কোনও ছোট পত্রিকার ললাটেই তা লেখা থাকে না) প্রকাশের পরে বন্ধ হয়ে যায় 'এক্ষণ'। কিন্তু যতদিন পত্রিকাটি ছিল, ততদিনই সে তার নিজের জন্য একটা আলাদা জায়গা দাবি করত। পাঠকমনে একটা ভিন্ন মেজাজ তৈরি করত। পত্রিকানির্মাণে নির্মাল্য আচার্যের বিপুল শ্রম ও সৃষ্টিশীলতাকে স্বীকার করে নিয়েও নিজের অভিনয়জীবনের ব্যস্ত শিডিউল থেকে সময়-বের-করে-নেওয়া সৌমিত্রকে এই পত্রিকার নান্দনিকতার দায়ভাগ থেকে বঞ্চিত করা সম্ভবত উচিত হবে না। বরং সেখানেই সৌমিত্রের ওই রেনেসাঁ-জারিত মহিমা, ওই সাংস্কৃতিক মননের বিরল শীলন। এবং বৈচিত্র্যের সাধনও। যেখানে তিনি এক নিটোল বাঙালি। চলতি খিচুড়ি সংস্কৃতির সামনে এক মূর্তিমান প্রতিবাদ, প্রতিরোধও।

শিল্পে-বাচনে-যাপনে-কর্মে তিনি তাই সত্যিই হালের বাঙালিসমাজের এক বিরল সাংস্কৃতিক আইকন ছিলেন। সেই 'এক্ষণ' বহুদিন হল নেই, সেই সৌমিত্রও আর রইলেন না!

আরও পড়ুন: গতকাল দীপাবলি ছিল, আজ যেন একসঙ্গে সব আলো নিভে গেল: অপর্ণা সেন