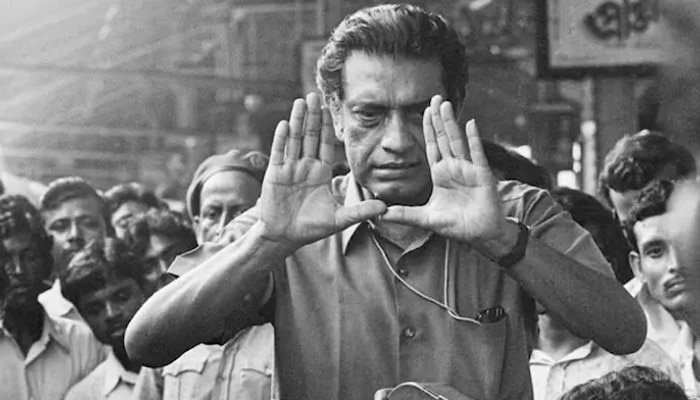

Satyajit Ray: 'পথের কবি'র হাত ধরেই সেদিন বাঙালি পেল তার 'সিনেমার কবি'কেও

সত্যজিৎ ভারতীয় জীবন থেকে এমন মেটেরিয়াল চাইছিলেন যাকে তিনি সিনেমার মেটেরিয়ালে পরিণত করতে পারেন! সেটা কই?

সৌমিত্র সেন

ফরাসি চলচ্চিত্রকার জাঁ র্যনোয়া তাঁর 'দ্য রিভার' (১৯৫১ সাল) ছবির কাজে যখন ভারতে এসেছিলেন তখন সত্যজিৎ-হরিসাধন প্রমুখ চলচ্চিত্র-কৌতূহলী কলকাতার তরুণদল তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন, ছবির কাজে অংশও নিয়েছিলেন। ছবির কাজের ফাঁকে সিনেমা-ইচ্ছুক ওই স্বপ্নালু সৃষ্টি-কাতর তরুণদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হত র্যনোয়ার। তখনই র্যনোয়া কথাপ্রসঙ্গে সত্যজিৎদের বলেছিলেন-- 'If you could only shake hollywood out of your system and evolve your own style, you would be making great films here'।

দারুণ কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু তরুণ সত্যজিৎ কি তা জানতেন না? আলবত জানতেন। তিনি নিজেই তো 'দ্য স্টেটসম্যান'-এ ১৯৪৯ সালেই লিখেছিলেন-- 'But what of our own cinema? Where is our national style? Where is the inspiration to transform the material of our life to the material of cinema?'

অর্থাৎ, সত্যজিতের মধ্যে ধারণাটা ছিল, তবে এর দৃষ্টান্তের অভাববোধটাও ছিল; তাই তিনি বিকল্প কিছু খুঁজছিলেন। চোখের সামনে এমন কিছু হয়তো তাঁর মন বা চোখ তখন চাইছিল, যেটা তাঁর মনের সমস্ত দ্বিধা সরিয়ে তাঁকে তাঁর মতো সিনেমা বানানোর কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এই উদ্বুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে যা কিছু সত্যজিতের কাজে এসেছিল, যেমন ইটালিয়ান চিত্রপরিচালক ভিত্তোরিও ডি সিকা'র 'বাইসাইকেল থিভস' ছবি ইত্যাদি, সেসবের মধ্যে সব চেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল সম্ভবত সামনে থেকে জাঁ র্যনোয়াকে ছবি বানাতে দেখাটা।

কিন্তু সত্যজিৎ তো এর পাশাপাশি ভারতীয় জীবন থেকে এমন মেটেরিয়ালও চাইছিলেন যাকে তিনি সিনেমার মেটেরিয়ালেও পরিণত করতে পারেন! সেটা কই? স্বদেশ, স্বসংস্কৃতি, স্বশিকড়কে জানতে-বুঝতে চেয়ে সত্যজিৎ যখন ভিতরে ভিতরে একটু অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তখনই তাঁর সঙ্গে বিভূতিভূষণের অপূর্ব পরিচয়। ঘটল পরোক্ষে, তাঁর রচনার মাধ্যমে।

অথচ, আশ্চর্য শুনতে লাগলেও অনেকটাই সত্যি যে, ছোটবেলা থেকে প্রায় মধ্য-যৌবন পর্যন্ত বাংলা বইপত্র সত্যজিৎ বেশ কমই পড়েছিলেন। এতই কম যে, সিগনেট প্রেসের কর্ণধার স্বয়ং দিলীপকুমার গুপ্ত তথা ডি.কে. তাঁকে 'বাংলাসাহিত্যে গোল্লাজ্ঞানী' আখ্য়া দিয়েছিলেন। যদিও ১৯৪৪ সালে ডি.কে. সেই গোল্লাজ্ঞানীকেই 'পথের পাঁচালী'র কিশোরপাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র গ্রন্থসজ্জার ভার দিয়েছিলেন।

ব্যস! যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল। ইলাস্ট্রেশনের প্রয়োজেন বিভূতিভূষণের লেখা পড়তে পড়তে সত্যজিৎ যেন একটা দাঁড়ানোর মতো, বা বলা ভাল, তাঁর সিনেমা-দর্শনকে দাঁড় করানোর মতো একটা জায়গা পেলেন। শুরু হয়ে গেল এক অপূর্ব যৌথযাত্রা। ছবি তৈরির ভাবনাও দানা বাঁধল। পরবর্তী কালে ঔপন্যাসিকের রচনার কবিত্ব তার শান্ত লাবণ্য লেখকের কলম থেকে যেন সরাসরি চিত্রপরিচালকের ক্য়ামেরায় এসে ভর করল। আর আমরা পেয়ে গেলাম ছবিতে কবিতা!

সাধে কি সত্যজিৎকে 'সিনেমার কবি' আখ্যা দিয়েছিল 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'। ১৯৯২ সালে 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ সত্যজিতের মৃত্যুসংবাদ বেরিয়েছিল এই শিরোনামে-- 'Satyajit Ray, 70, Cinematic Poet, Dies'!